トイツ系牌効率が担う場とは(トイツ場概論9)

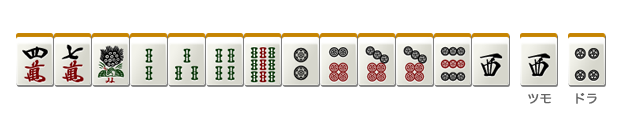

シュンツ場・混合場・トイツ場・アンコ(コーツ)場を方位として考えてみた場合、 上記のようになります。

西のシュンツ場と南の混合場にはさまれたⅠとⅡの地域は「ふるさと」と呼ばれます。なつかしさと安心感に包まれる暖かい場です。

南の混合場と東のトイツ場にはさまれたⅢとⅣの地域は「フロンティア」と呼ばれます。自ら道を切り開こうという積極性がみられる激しい場です。

東のトイツ場と北のアンコ(コーツ)場にはさまれたⅤとⅥの地域は「未開の地」と呼ばれます。暗闇の洞窟のように、手探りで進むしかない恐ろしい場です。

通常麻雀の場というのはここまでで、アンコ(コーツ)場の向こうには何もないと思われていました。しかし実は異次元の空間が広がっており、その先はシュンツ場につながっていることが分かりました。方位でいくと北のアンコ(コーツ)場と西のシュンツ場に挟まれている地域になります。このⅦとⅧの地域は「亜空間」と呼ばれます。前に進んでいるつもりが実は後ろに進んでいたりという、通常の感覚では計り知れない不思議な場です。

では順番に確認していきましょう。

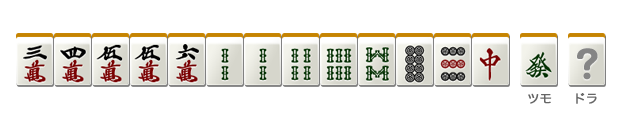

[Ⅰ]は決め打ち・迷彩の世界です。

ここから「

[Ⅱ]は好牌先打・絞りの世界です。

ここから「

[Ⅲ]は和了優先の世界です。

ここから「

[Ⅳ]はバランスの世界です。

[Ⅴ]は達観の世界です。

ここは飛ばしまして・・・

[Ⅵ]は意志と諦めの世界です。

ここから「

[Ⅶ]は破壊の世界です。

ここから「

[Ⅷ]は創造の世界です。

ここから「

さてこれまで語られてきました「シュンツ系牌効率」「一般的牌効率」「トイツ系牌効率」「アンコ(コーツ)系牌効率」は、この図のそれぞれどの部分に位置するのでしょうか?

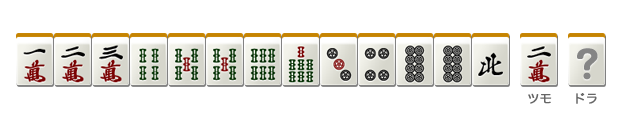

それぞれの牌効率は、それぞれの場の両側に渡って存在することになります。つまり「シュンツ系牌効率」なら[Ⅰ]と[Ⅷ]にまたがって、「一般的牌効率」なら[Ⅱ]と[Ⅲ]にまたがって存在します。言い換えるなら「ふるさと」における「シュンツ場」的対応が「シュンツ系牌効率」と呼ばれ、「混合場」的対応が、「一般的牌効率」と呼ばれるわけです。あるいは「一般的牌効率」にも「ふるさと」的対応と「フロンティア」的対応の二種類があるということになります。

そして「トイツ系牌効率」ですが、[Ⅳ][Ⅴ]の部分にあるものがそれであると考えるのが一番イメージしやすいでしょう。細かく言えば。[Ⅳ]は「トイツ系牌効率」の内、七対子(チートイツ)初期である0~3トイツ時の打ち方、[Ⅴ]は中・後期である4トイツ以降の打ち方(カウンター打法)に相当します。

ただそれらは単にトイツの数によって厳密に分けられるのではなく、「面子手」「トイツ手」への意識の持ち方による部分も多くあります。そしてそれは「トイツ系牌効率」に限った話ではなく、すべての牌効率にいえることでもあります。

つまり便宜上[Ⅰ]~[Ⅷ]とすべての場を区切ってそこで見られる特徴的な打ち方を紹介しましたが、もちろんそれぞれの間には明確な区切りなどあるはずも無く、同じ打牌にもかかわらず意識の持ちようによって「シュンツ系牌効率」であったり、「一般的牌効率」であったりするのです・・・あれ? 何の話でしたっけ?

次へ進む

前へ戻る

この改行は必要br→